Es la madrugada de un domingo y las calles de Caracas, usualmente desiertas, rebosan gente, al menos en el centro, donde está el Palacio de Miraflores, símbolo inequívoco del poder en Venezuela. En las casas, especialmente las de las zonas populares de prácticamente todo el país, el sueño ha dado paso a la vigilia.

No es un domingo cualquiera, sino 14 de abril de 2002. El desvelo, la inusual muchedumbre apostada en Miraflores, tienen una explicación: la espera. No se espera a cualquiera, se espera el regreso de Hugo Chávez, quien 47 horas antes abandonó el lugar escoltado de una cúpula de militares de alta graduación, en lo que constituiría una de las escenas memorables de un golpe de Estado con el que se pretendió arrancar de cuajo a un gobierno –a un líder, acaso resulte más exacto decir– que había asumido la voz del pueblo como propia.

Pasadas las 2:30 de la mañana, un helicóptero sobrevuela la zona y aterriza en el techo del palacio. De él desciende un Chávez ileso, sonriente y abrumado por la multitud que le esperaba y le acogía.

Del otro lado de la verja y después de horas de angustia, miles de personas se abrazan, sonríen, lloran. Se teje un lazo entre los desconocidos, que autoconvocados por amor a su líder, entonan el himno nacional. Al poco, una consigna se impone por sobre el resto: ¡Volvió, volvió, volvió! ¡Chávez volvió!

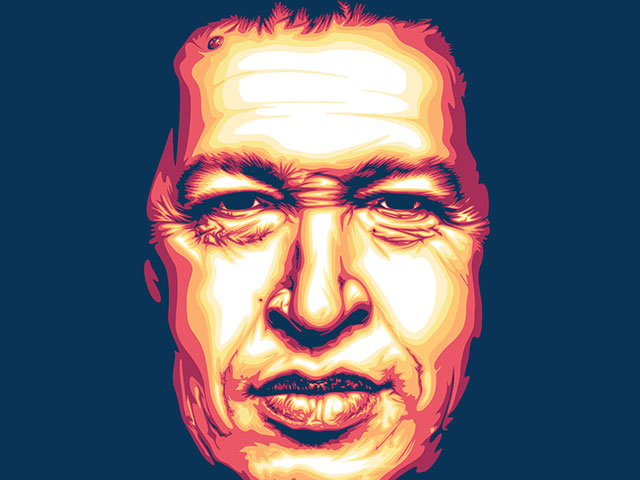

Hugo Chávez es militar. Es carismático y antes que hablar como pueblo, es pueblo. Llegó al poder a fines de 1998 en un tiempo donde las élites políticas habían perdido toda credibilidad, prometiendo refundar la República con una Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva Carta Magna ajustada a los nuevos tiempos. Cumplió.

Desde el principio fue percibido como una amenaza por los sectores que durante décadas habían participado del reparto del botín nacional, de los que eran parte –aún sin saberlo, pero siempre creyendo merecerlo– de una pequeña élite profesional y de la todavía más pequeña élite económica, esta sí muy consciente de sus intereses y defensora acérrima de sus privilegios.

La puesta en obra de la Constitución de 1999 implicaba la promulgación masiva y articulada de nuevos instrumentos legales y en el mejor caso, la modificación profunda de los existentes.

En buena medida, se trataba de un esfuerzo legislativo con escasos precedentes. Por ello, pese a contar con la mayoría parlamentaria, el mandatario aprovechó esta condición para solicitar poderes habilitantes por un año.

El 13 de noviembre de 2001, un día antes de que expirara el plazo que le había otorgado el Parlamento, presentó un paquete de 49 leyes, que a la postre se convertiría en la excusa de la que echaron mano los grupos que le adversaban para orquestar un movimiento sedicioso que tuvo su culmen el 11 de abril de 2002.

De estas, las más ampliamente cuestionadas fueron la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola y la Ley de Pesca, es decir, aquellas que regulaban la actividad productiva real de la nación.

Un marxista optimista habría dicho entonces que eran el primer paso para transformar las relaciones de producción para ponerlas al servicio de la mayoría, luego de una década en la que se impuso en toda la región aquello que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa le dio por llamar «la larga noche neoliberal».

No era cierto, pero las cúpulas económicas y profesionales se colgaron de esa idea ilusoria, desempolvaron el insepulto cadáver del anticomunismo e iniciaron la construcción de una narrativa todavía vigente en el país, según la cual el Gobierno Bolivariano no solamente atenta contra la propiedad privada de los medios de producción, sino contra la propiedad privada personal y los intereses individuales de los ciudadanos.

En las dichosas leyes no se planteaba nada lejanamente cercano a la socialización de los medios de producción, apenas se incluían asuntos de elemental de interés nacional que ya en ese tiempo formaban parte de las legislaciones de muchos países, independientemente del signo político de sus gobiernos.

Así, la Ley de Hidrocarburos contemplaba, entre otras cosas, que las trasnacionales petroleras debían cancelar al fisco el 30% de su actividad y que el Estado se aseguraba al menos el 51% de participación en todas las empresas mixtas del ramo. Nada del otro mundo. Otro tanto vale para las también vilipendiadas Ley de Pesca y Ley de Tierras.

Tan real es lo del uso pretextual de estas leyes para justificar una acción insurreccional contra el gobierno chavista, que una vez consumado el golpe, el 12 de abril de 2002, uno de los generales implicados, acaso arrobado por lo que creía una victoria irreversible, admitió sin rubores ante las cámaras de televisión que el plan sedicioso se había comenzado a fraguar nueve meses atrás, es decir, a mediados de 2001, cuando ciertamente Chávez estaba investido de poderes habilitantes pero todavía no se había promulgado el paquete legislativo.

El 11 de abril de 2002 no fue en ningún caso una acción motivada por la defensa de los intereses nacionales, ni una respuesta a un clamor popular que exigía la renuncia de un presidente autoritario, sino un plan cuidadosamente articulado, del que es posible dar cuenta a través de un inventario de las acciones de la oposición política, las élites económicas y sindicales, del alto estamento castrense y de la cúpula eclesial en los meses precedentes.

A inicios de diciembre de 2001, los conspiradores hacen un primer movimiento. Las patronales Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), se alían con los que otrora fueran sus adversarios, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), para convocar a un paro nacional de 24 horas, decían ellos que en protesta por las leyes habilitantes.

Como tantas otras cosas dichas en ese tiempo por esos personajes, tampoco era verdad, pero fue un globo de ensayo que les permitió evaluar la capacidad de respuesta del gobierno de Chávez. Sin que la acción pudiera catalogarse como un exitazo, se cumplió parcialmente, sobre todo en las zonas de clase media y media-alta de las grandes urbes.

En Miraflores, al menos de dientes para afuera, el asunto fue tomado a la ligera. Al popular presidente no parecía pasársele por la cabeza que estos agentes identificados con una oposición política evidentemente marginal y atomizada dentro de la estructura del gobierno, lograran articularse junto a otros detractores para derrocarle apenas cinco meses después. A sus partidarios, tampoco. Al menos no entonces.

Dentro del chavismo popular, la mayoría creía que se trataba fundamentalmente una pataleta de un adversario incapaz de reconocer gallardamente una derrota, de una operación propagandística adelantada por los medios de comunicación, que habían estado enfrentados con Chávez casi desde el principio, pero poco más.

En enero de 2002, el aire se enrareció y en la calle comenzó a respirarse una cierta intranquilidad. De una parte, el gobierno sufrió un duro revés cuando Luis Miquelena, exdirigente sindical y hasta entonces mano derecha de Chávez, renunció a su posición como ministro de Interior y Justicia, denunciando un giro autoritario en el gobierno y cuestionando las leyes sancionadas a través de la habilitante; de otra, militares de distinta graduación se pronunciaron sistemáticamente en los medios contra el mandatario, que en Venezuela ostenta el cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

El discurso de los militares es básicamente el mismo: las leyes habilitantes son violatorias de la Constitución y el empeño de Chávez por hacerlas letra viva, constituye un viro autoritario y antidemocrático inaceptable. A eso añaden, en concordancia con las posiciones del conservadurismo propio de las derechas anticomunistas de todo el continente, un cuestionamiento de su cercanía con el líder socialista Fidel Castro.

«Usted (Chávez) negocia para alcanzar sus objetivos comunistas y vende y traiciona a su patria y pueblo por su ambición personal. No es aceptable que un presidente diga que aquí no existe la guerrilla, cuando existen pruebas en poder del CUFAN (Comando Unificado de la FAN), pero al señor presidente le interesa más su relación con Fidel Castro y el comunismo… Somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted», declaró el 10 de abril de 2002 el general del Ejército Néstor González González, uno de los militares que poco después aparecería en la primera fila del golpe de Estado.

La promulgación de la Ley de Hidrocarburos no vino sola. En una jugada inédita, el mismo 13 de diciembre de 2001, el presidente destituyó a la plana mayor de Petróleos de Venezuela, estamento intocable dentro del Estado venezolano, que además se había constituido en una especie de reducto simbólico de un sector de la clase media que había hecho de la meritocracia neoliberal un valor irrenunciable, y designó al frente de la compañía a un académico experto en temas petroleros, pero sin relación laboral con la industria, Gastón Parra Luzardo.

Parra Luzardo sustituyó a Guaicaipuro Lameda, un general que rápidamente pasó a convertirse en una de las voces mayores de la oposición y luego desempeñaría un papel de primera línea en los fatídicos sucesos del 11 de abril.

Hallazgos posteriores dejaron claro que Lameda siempre fue partidario de los intereses de las élites y que su participación en el golpe de abril no se debió únicamente a que fue removido de su cargo, sino que usó su posición para conspirar efectivamente contra el gobierno, no solamente en abril de 2002, sino en el paro-sabotaje petrolero de diciembre de ese mismo año, cuya historia merece capítulo aparte.

La tentativa de Chávez por transformar la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país y de cuyo control dependía la puesta en marcha de una agenda social postergada en buena medida por la creación de una nueva institucionalidad para la naciente República Bolivariana, fue asumida como una afrenta no solo por los gerentes de PDVSA, sino por un creciente sector de la clase media que había creído las historias difundidas en los medios por periodistas y opinadores de distinto cuño, entre los que se contaban disidentes del chavismo, militares, políticos de oposición y actores de la «sociedad civil» sobre una inminente cubanización del país, que se traduciría, según ellos, en la instalación de un régimen dictatorial y la pérdida de sus privilegios –entendidos como derechos– en favor de las «hordas chavistas», en su mayoría pobres y sin educación formal, que constituían la base de apoyo del presidente.

La polarización política, alentada también por el verbo encendido de Hugo Chávez, mostraba dos realidades vitales, que en el paroxismo, se presentaron como irreconciliables: de un lado, Chávez y sus «hordas»; del otro, la «sociedad civil», los demócratas, los ungidos por obra y gracia de una dudosa alcurnia refrendada por Washington para liderar un país que no tenía nada que ver con el que el líder bolivariano pretendía construir.

Los golpes de Estado, como el peligro, se palpan, se huelen

Es jueves. Hace calor en Caracas porque corre el mes de abril. A tono con el clima, el este de la capital es un hervidero. Miles de personas se desplazan hacia el Parque del Este. Muchas llegan al sitio después de haber dejado sus vehículos a buen resguardo en un estacionamiento cercano, pero no pocos se trasladan al punto en el subterráneo o viajan en el transporte superficial.

Es la segunda vez en una semana que son convocados a marchar para exigir la renuncia de Chávez por quienes el 23 de enero de ese año habían suscrito un pacto que titularon con el nada original título «Bases para un acuerdo democrático».

Lo que no saben esos miles de marchistas es que serán usados como carne de cañón para revestir de legitimidad un golpe de Estado que estaba en marcha desde tiempo atrás, que verían desplomarse a personas heridas fatalmente en la cabeza, que les contarían una historia que aunque falsa, todavía, casi veinte años después, para muchos de ellos sigue siendo verdadera.

La manifestación se presentó siempre como pacífica, pues aunque a un sector le resultara odioso que se demandara sin sustento alguno la renuncia de un presidente que había sido llevado al poder por los votos, gritar consignas antigubernamentales no era y no es un crimen en Venezuela y por tal razón, pese a la creciente conflictividad, fue autorizada hasta la zona de Chuao, frente a las oficinas de una de las filiales de PDVSA, ubicada en otro municipio del este capitalino, cuyo alcalde es, a la fecha, un conspicuo opositor al gobierno chavista.

Hacia el mediodía, la marcha –multitudinaria, a no dudarlo–, había llegado a su destino y en la tarima se congregaba un grupo variopinto de militares disidentes, representantes de los empresarios y la iglesia, políticos, líderes sindicales e incluso, figuras televisivas. El factor común que los convocaba era la idea que Chávez les estaba arrebatando el país que conocían, lo que se expresaba ya no en un rechazo a su figura y a sus propuestas, sino en un desprecio –incluso odio– visceral a lo que él, su proyecto y seguidores representaban.

Entre tanto, los de a pie, por muy antichavistas que fueran, por muy lúcidas mentes que poseyeran, tampoco tenían cómo saber que eran el instrumento necesario del variopinto grupo de personajes que meses atrás, habría resultado imposible imaginar reunidos.

En medio de su euforia, tales consideraciones no tenían cabida, pero dentro del cálculo de los convocantes, ese fervor casi histérico de la multitud, exacerbado con intervenciones cada vez más incendiarias, no pretendía otra cosa que presentar como acto espontáneo lo que en realidad era un movimiento dentro de un tablero de ajedrez en los que ellos solamente eran peones.

Así, al grito de ¡fuera!, siguió en breve el ¡vamos a Miraflores! Había pues que exigir en el palacio lo que se exigía en aquella plaza del este de Caracas: la renuncia de Chávez y de todo su gobierno. La propuesta, que habría de conducir a quienes decidieron caminar los once kilómetros que separan esa locación del centro de la ciudad, fue recibida con vítores y exultos. Se dirigían a una emboscada.

Apenas dos días atrás, el 09 de abril, en émulo de lo que hicieron diciembre de 2001, Fedecámaras y la CTV anunciaron un paro de 48 horas al que rápidamente se plegó la plana mayor de PDVSA, que asumió el rol de representante de trabajadores de la industria en toda su extensión. Al día siguiente, se anunció una huelga general indefinida.

El olor a golpe de Estado es inconfundible y, sin embargo, la mayor parte se niega a creer que es verdad. «Chávez es demasiado popular para que lo tumben», «Chávez es militar y conoce las Fuerzas Armadas», se escuchaba decir en las calles. Las narices, los oídos y los ojos de muchos estaban cerrados, pues se creyó erróneamente que había concluido el triste ciclo de los golpes militares en América Latina. Eso también era mentira.

El olfato de la embajada estadounidense en Caracas parecía estar mucho más afinado, puesto que el 6 de abril de ese año, en un cable enviado a Washington se aseguraba que «militares disidentes, incluyendo a un grupo descontento en el alto mando, así como un grupo radical de oficiales de bajo rango, están aumentando sus esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez, posiblemente en los próximos días de este mes… Los que conspiran podrían intentar explotar conflictos y violencia durante las manifestaciones de la oposición que tomarán lugar este mes… Los informantes aseguran que ninguno de los grupos que conspiran parecen dispuestos a liderar un golpe exitoso».

Poco después del mediodía de ese 11 de abril, una porción de los manifestantes de la oposición se hace eco de la arenga de los cabecillas de la insurrección y se dirige triunfante a Miraflores, a pesar de que la marcha no estaba autorizada para incursionar en esa zona de la ciudad. ¿La razón esgrimida por las autoridades? Evitar que se topara con una concentración de militantes y simpatizantes del chavismo que desde hace un par de días se había apostado en las inmediaciones del palacio.

Nadie quería hablar de la pestilencia, de los vapores del golpe en marcha, pero a pesar de las narices tapadas, un algo hizo que decenas de miles de personas sintieran que era necesario proteger a Chávez de una amenaza entonces informe. El peligro, como los golpes de Estado, se huele, se palpa en el ambiente.

La marcha de la oposición era pacífica, sí, pero al final de la mañana dos personas fueron heridas de bala a quemarropa. Se trataba dos profesores de la Universidad Central de Venezuela y salvo en los círculos universitarios esto no fue conocido sino a posteriori, cuando por los mismos afectados relataron su historia.

El evento fue ocultado convenientemente por los medios de comunicación, pese a que una avalancha de periodistas estaba desplegada en las calles y que las televisoras privadas transmitían, encadenadas, las incidencias del recorrido. No sería lo único que no mostrarían ese día.

Desde el inicio de su mandato, Chávez tuvo una relación difícil con los medios de comunicación. Para abril de 2002, estos no solamente eran una tribuna usada por los opositores para estigmatizarlo a él y a sus seguidores, mentir acerca de los alcances de sus iniciativas gubernamentales y darle vocería a los militares insurrectos, sino que eran un actor protagónico en la conspiración.

Pasado el mediodía, el diario El Nacional echó a la calle una edición extra con un titular a ocho columnas que pararía los pelos de punta de todo aquel que tuvo la oportunidad de leerlo o mirarlo, pues fue ampliamente reseñado: “La batalla final será en Miraflores”. En pocas horas pasó a hablarse de marcha pacífica a batalla final. Si bien lo primero era reflejo del malestar y el sentir de una porción de la sociedad, lo segundo daba cuenta de un tinte insurreccional tras la convocatoria, hasta entonces no asumido abiertamente por los golpistas.

Mientras tanto, una masa cada vez más reducida camina desde Chuao hacia Miraflores. Son menos cada vez, pero es evidente que a pocas cuadras del destino, los que han decidido quedarse, no se echarán atrás. A la cabeza van Guaicaipuro Lameda, el vicealmirante Carlos Molina Tamayo y los representantes de Fedecámaras y la CTV, Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, respectivamente. Los secundan principalmente hombres jóvenes, pero no solo.

Por un momento parece que a los líderes les remuerde un poquito la conciencia, porque aunque insisten en que la marcha es pacífica, advierten, megáfono en mano, que más adelante se podrían topar con fuerzas del orden público. En eso no mentían.

Ante la inminencia de la llegada de la marcha al centro de la ciudad, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana acordaron implementar cordones de seguridad en los tres puntos de acceso al palacio presidencial, de manera tal que los simpatizantes de uno y otro bando quedaran separados al menos cien metros.

Inclusive, en un intento por mostrarse confiable, la PM envió un comunicado a los medios en el que se aseguraba que no permitirían que los manifestantes de la oposición se acercaran a Miraflores.

Una vez más, ese cuerpo demostró lo que siempre fue: un aparato de represión antipopular, pues asumió el papel de actor necesario para dar soporte un entramado de mentiras con el que se pretendió justificar un derrocamiento inaceptable.

Es media tarde del 11 de abril y la ciudad está como apagada. Salvo en el centro, donde parece que todo pasa en un perímetro que no supera las tres cuadras en torno al palacio de gobierno, todo el mundo parece estar en su casa o camino a ella, pegado la televisión o a la radio, a la expectativa. Las narices, los ojos y los oídos comienzan a destaparse y el olor a «algo» ya es inocultable.

En la Avenida Baralt y en las inmediaciones de El Calvario, personas corren de un lado a otro. Unos huyen de los gases lacrimógenos que disparó la Guardia Nacional a la ya muy disminuida vanguardia opositora liderada por Molina Tamayo; otros huyen de unas balas disparadas de no se sabe dónde.

A pocas cuadras del jaleo, unos pocos despistados transeúntes que todavía no se habían enterado de que «algo pasa», aprietan el paso. Una dosis de realidad les baja de las nubes. El clima es tenso y aún en una Caracas en la que las manifestaciones populares son moneda corriente desde hace al menos década y media, nadie en su sano juicio quiere estar en la mira de la policía o los militares. Lo mejor es apretar el paso y ponerse a salvo. No parece propicio quedarse a curiosear.

No obstante, hay curiosos. Y hay fotoperiodistas y documentalistas. Gracias a ellos, se pudo conocer la historia no contada de la masacre que estaba a punto de desatarse.

En paralelo, los anclas de televisión que habían arengado a la masa opositora al centro de Caracas, entrevistan cómodamente a dos de los líderes de la marcha. Aduciendo distintos pretextos, los convocantes se separaron de la refriega y se pusieron a buen resguardo, sin que les pesara la conciencia por haber abandonado a su suerte a manifestantes que creyeron honestamente que sus acciones conducirían a la renuncia del presidente sin que eso implicase una conmoción y, en ningún caso, un baño de sangre.

Pasan las tres de la tarde y no hay señales de Chávez. En el Puente Llaguno, a dos cuadras de Miraflores, no cabe un alma. Los seguidores del mandatario siguen llegando, muchos tras haber caminado largas distancias. Urge la presencia en el sitio, porque una cosa es la oposición demandando la renuncia del presidente desde una tarima en el este y otra distinta, un gentío bordeando Miraflores pidiendo su cabeza. Esa no era una opción y apenas dos días después habrían de demostrar cuán cierta era esa convicción.

Desde Llaguno hay vista privilegiada al sur de la Avenida Baralt. El puente está conectado con la avenida por unas escaleras más bien ruinosas. Regularmente da cobijo a indigentes y a vendedores improvisados, pero en ese momento, quienes están recostados en la baranda,, se dan cuenta de que “algo” ocurre abajo y se aprestan a descenderlas. Un vehículo blindado de la Policía Metropolitana dispara hacia los curiosos. Nadie entiende nada, pero las balas suelen ser elocuentes.

Casi a las cuatro de la tarde, el presidente convoca una cadena nacional de radio y televisión. Ya hay reportes de personas heridas y las cifras de fallecidos varían, pero los medios acuerdan decir que se trata de ocho personas, todas asesinadas por la mano de Chávez. Luego, esa mano asesina tendrá otros rostros, pero lo esencial estaba dicho.

El tiempo de la cadena presidencial resultó fundamental para lo que vino después: la construcción de una mentira mediática que tuvo como protagonista una pieza audiovisual grabada desde la azotea de un edificio cercano al Palacio de Miraflores que fue editada convenientemente y a la que se añadió un guion en el que se daba cuenta de una situación que nunca existió: el asesinato a mansalva de manifestantes pacíficos y desarmados, a manos de hordas chavistas violentas. Por orden de Chávez, claro.

El plan original no era, sin embargo, ese. Mientras el presidente hablaba en cadena nacional, diez miembros del Alto Mando Militar pretendían difundir un pronunciamiento en el que se desconocía su jefatura sobre el estamento castrense y se demandaba su renuncia inmediata a la presidencia, arguyendo que al momento de la transmisión, seis personas habían sido asesinadas y cientos más estaban heridas.

El único problema con esa versión es que cuando fue ensayada, cerca de las 2:30 de la tarde, no se había registrado ninguna muerte asociada a la marcha. Otto Neustadt, periodista peruano que para la época era corresponsal de la cadena CNN en Caracas, meses después confesó en un foro con estudiantes de periodismo que la idea era difundir ese mensaje en vivo y dividir la pantalla, para que de un lado estuviera Chávez con el audio silenciado y del otro, los golpistas con el audio activado.

Neustald grabó el ensayo, lo conservó como parte de su acervo documental y luego, en un acto de honestidad profesional, lo divulgó ante un auditorio esencialmente opositor. Allí explicó que si la transmisión en vivo no se concretó, no se debió a la imposibilidad de dividir la pantalla durante la transmisión en cadena nacional, pues el día previo ya las televisoras lo habían logrado, sino a que la unidad de microondas no pudo llegar a tiempo.

Las televisoras privadas estaban decididas a interpretar su papel hasta el final y pese al contratiempo, apostaron nuevamente a dividir la pantalla durante la alocución presidencial. En lugar del pronunciamiento, se transmitieron tomas de la marcha oposición, pero el gobierno, ya alertado por los trabajadores de las antenas repetidoras, respondió sacándolas del aire. Al poco retomarían las transmisiones vía satélite y acusarían al gobierno de Chávez de cercenar la libertad de expresión.

Esos minutos fuera del aire, de inmediato se convirtieron en un espacio para jugar con la mentira y acusar a personas inocentes de asesinato, aunque la verdad, como ya sabían los mentirosos, era muy otra: si antes los militares rebelados habían hablado con la mayor tranquilidad de muertos durante un ensayo, era porque sabían que los habría.

Quienes no estaban al tanto de esta macabra conspiración fueron las 19 personas que resultaron asesinadas por heridas de bala en la cabeza y el cuello, tiros certeros disparados por francotiradores apostados en azoteas de edificios de la avenida Baralt, que desaparecieron del mapa por obra y gracia del gobierno de facto que se instaló un día después. Conscientes del arraigo popular de Chávez, en su cálculo, los golpistas habían estipulado el “sacrificio” de simpatizantes de ambos bandos para poder asesinarlo moralmente.

Durante las siguientes horas, el mensaje único era: si Chávez era un asesino, capaz de masacrar a su pueblo, todo estaba permitido.

Bajaron los cerros… a rescatar a Chávez

Y bajaron…

Y bajaron…

Con su bandera y su conciencia

Bajaron…

A defender su voluntad

Bajaron…

Contra el fascista y el traidor

Bajaron…

Y bajaron…

Soldado y Pueblo un solo ser

Bajaron…

Armados de constitución

Bajaron…

Por ti, por mí, por los que despreciaron

Y bajaron…

Y se encontraron

Y se quedaron

En una prueba de amor

El pueblo noble y luchador

Por Venezuela, por su honor

Van al combate con fervor

A rescatar con hidalguía

A Hugo Chávez Frías,

El Comandante de la Nación

(Lloviznando cantos)

En las barriadas caraqueñas, decenas de personas descienden hacia la ciudad y comienzan a caminar por las vías principales, usualmente abarrotadas de vehículos, pero con escaso tránsito ese sábado 13 de abril. Se cumple uno de los presagios de la clase media: los cerros están bajando, pero no para saquearles sus viviendas o locales como creyeron durante años, sino para irse a Fuerte Tiuna, a Miraflores.

La acción no es espontánea, pero sí sentida. En la madrugada del 12 de abril, sucedió lo que parecía imposible: tumbaron a Chávez.

El ministro de Defensa, Lucas Rincón Romero, leyó un texto en el que se aseguraba que había renunciado, pero esa versión gozó de poca credibilidad. No ayudó en nada que en lugar de hacer el anuncio él mismo, se difundieran imágenes de su salida del palacio de gobierno franqueado por los golpistas. Parecía un detenido, no un presidente que había abandonado su posición.

Entre sus partidarios, el desconcierto inicial cedió el paso a la indignación, cuando Pedro Carmona Estanga, representante de los empresarios, se autoproclamó “presidente interino” –dictador–, tras haberse leído un impresentable decreto en el que se disolvían todos los poderes públicos, se derogaba la Constitución de 1999 refrendada por el pueblo venezolano en favor de la Carta Magna de 1961, se quitaba el “Bolivariana” del nombre oficial del país, se hablaba de un gobierno de transición no contemplado en ninguna parte del estamento jurídico y se prometían unas “elecciones libres y justas” en el plazo de un año, bajo el aplauso estrudendoso de representantes de la “sociedad civil” y el amparo de los militares golpistas.

Horas antes, los medios de comunicación anunciaban con bombos y platillos que Venezuela tenía “nuevo presidente”. Quizá por la borrachera del triunfo, se jactaron de su rol en el derrocamiento de Chávez y no calibraron el efecto que podría tener la transmisión en vivo de actos abiertamente fascistas, pretendidamente presentados como acciones de justicia apegadas al Estado de derecho.

En la mañana de ese 12 de abril, una turba anticomunista liderada por cubanos anticastristas, asaltó la sede de la embajada cubana en Caracas con el pretexto de que allí se alojaba Diosdado Cabello, entonces vicepresidente de la República, a quien correspondía constitucionalmente reemplazar a Chávez, en caso de ausencia absoluta.

El embajador cubano, Germán Sánchez Otero, se comunicó inmediatamente con Henrique Capriles Radonski, alcalde del municipio Baruta, para que en apego a lo establecido en la Convención de Viena, enviara protección policial a la sede diplomática. Capriles ignoró el llamado y apareció en el lugar horas después, exigiendo revisar la residencia para comprobar si era cierto que Cabello estaba allí, cuando ya los asediadores había causado destrozos y cortado el suministro de agua y electricidad.

Las televisoras privadas no solo cubrieron con profusión el asalto, sino que lo justificaron. A nadie se le ocurrió cuestionar públicamente el hecho de que si Chávez había renunciado, debía ser reemplazado por su vicepresidente o, en su defecto por el presidente de la Asamblea Nacional, que entonces era William Lara, también del chavismo, en lugar de por Pedro Carmona Estanga, electo por nadie para el cargo.

Si quedaba alguna duda en el pueblo chavista –y otro tanto del antichavista no comprometido con el fascismo– de la intención del golpe, el decreto de Carmona dejó claro el por qué, aunque la libertad y la democracia del país se invocaban una y otra vez, no había intención alguna de gobernar con base en esos preceptos y, antes bien, anunció una era de feroz persecución para todo lo que oliera siquiera lejanamente a chavismo.

La dictadura carmonista mostró rápidamente que iba en serio. Durante la tarde, se transmitieron en vivo las detenciones ilegales del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín y del diputado a la Asamblea Nacional, Tarek William Saab. Sus derechos humanos fueron violentados frente a las cámaras de televisión, mientras Leopoldo López, entonces alcalde de Chacao, se regodeaba en público de los apresamientos.

Empero, gracias a esto, confiaron los golpistas y las televisoras que todo aquel que convocara a una rueda de prensa, lo haría para respaldar al gobierno usurpador. Se equivocaron dos veces: primero, con el general Raúl Baduel, comandante de la guarnición de Maracay, segunda plaza militar del país y luego con el Fiscal General, Julián Isaías Rodríguez. El primero, asumiendo una posición institucionalista, aseguró que se apegaba a lo establecido en la Constitución –lo que claramente constituía un desconocimiento del gobierno de facto– y el segundo dijo sin tapujos que lo sucedido era un golpe de Estado. Fue, obviamente, sacado del aire, pero ya el mal estaba hecho.

El 11 de abril, mientras 19 manifestantes del chavismo y la oposición eran masacrados en las inmediaciones del Puente Llaguno y la Avenida Baralt y más de cien caían heridos con balas de francotiradores, las empresas de telefonía celular, comprometidas con el golpe, apagaron sus antenas e impidieron la comunicación en tiempo real a través de llamadas y mensajes de texto.

En la noche, la sede de la estatal Venezolana de Televisión fue asaltada por un grupo comando de la Policía del estado Miranda y su señal fue sacada del aire. El chavismo se había quedado prácticamente desconectado, pues no existían los teléfonos inteligentes ni el Wi-Fi y la televisión satelital y el internet tenían escasa penetración en los barrios y urbanizaciones de clase media baja, donde residía la mayor parte del pueblo chavista.

Al día siguiente, la situación era un poco distinta, pues el servicio de telefonía celular estaba activado, las televisoras y radios comunitarias estaban en la calle y las circunstancias impulsaron naturalmente a regresar a un medio de comunicación antiguo, pero infalible: el boca a boca. Ni las cadenas privadas de radio y televisión ni la represión de Carmona podían controlar a un pueblo decidido a organizar una resistencia, ni tampoco que los miembros del gobierno de Chávez iniciaran articulaciones para instalar un gobierno revolucionario en Maracay que acompañara la resistencia popular.

Allende las fronteras, en la Casa Blanca, entonces ocupada por George Bush hijo, manifestaban “preocupación” por la situación política en Venezuela y elevaban votos por el pronto restablecimiento de la normalidad democrática en el país. El 11 de abril, un vocero del departamento de Estado leyó un comunicado en el que se responsabilizó a Chávez de reprimir a inocentes y causar la muerte de diez personas. Nunca se condenó a los golpistas.

Al otro lado del Atlántico, el gobierno español encabezado por José María Aznar, suscribió una declaración conjunta con el gobierno estadounidense que rezaba: “los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo«. Los gobiernos «declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas«, «expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela» y «expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena”.

En la Cumbre del Grupo de Río, que se celebraba en San José de Costa Rica, ese día no se tildó la autoproclamación de Carmona como un golpe de Estado, pero sí se rechazó unánimemente la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Empero, la Unión Europea, así como los gobiernos de El Salvador, Colombia, México y Chile, apelando a retóricas distintas, respaldaron el derrocamiento de Chávez, aunque ello no representara necesariamente el reconocimiento del gobierno de facto.

El líder cubano Fidel Castro convocó una rueda de prensa para denunciar el golpe de Estado en Venezuela e informar sobre el secuestro de su presidente legítimo. Más tarde, por mediación de Castro, María Gabriela, una de las hijas de Chávez, salió al aire vía telefónica en un conocido programa de la televisión estatal cubana diciendo lo que ya era inocultable: Chávez no había renunciado y su familia desconocía su paradero.

Medios internacionales y agencias de noticias que habían sido llamados para cubrir la autoproclamación del dictador, hicieron recorridos por las calles y rápidamente se dieron cuenta que las cosas no serían fáciles para los golpistas, pues durante la noche de ese viernes 12 de abril se produjeron múltiples cacerolazos y protestas. Aunque Chávez hubiera salido del poder, sus partidarios no se habían resignado y no parecía tratarse de una minoría despechada, como reiteradamente se sostuvo.

Lejos de las cámaras, los cuerpos de seguridad leales al golpe, especialmente la Policía Metropolitana, emprendieron acciones represivas para evitar que la ola de indignación se extendiera. No pudieron, aunque asesinaron a un número indeterminado de venezolanos.

Escasamente suele hacerse mención de estas víctimas, acaso porque fueron eclipsadas por las del día anterior, pero hasta avanzado el 13 de abril, en muchas zonas populares, la policía dejó tras sí una estela de muertos, asesinados por la represión de un brevísimo gobierno de facto al que nadie demandó en la Corte Internacional de La Haya, pese a que había sobradas razones para hacerlo.

Poco a poco se activó una red de información improvisada pero altamente eficaz. Los relativamente que contaban con acceso a Internet y a la televisión satelital o por cable y que pudieron enterarse de las denuncias de Fidel Castro y María Gabriela Chávez replicaron por todos los medios posibles que el presidente había sido secuestrado, pues desde que fue trasladado al ministerio de la Defensa escoltado por golpistas, su familia no había podido contactarlo. Los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y el boca a boca, hicieron el resto.

Ya no se trataría solamente de resistir los embates de una dictadura fascista, sino que imperaba rescatar a Chávez y eso fue exactamente lo que hicieron aquellos que por primera vez en su vida se sintieron incluidos, incluso, personas; aquellos que eran llamados hordas y turbas en los canales de televisión privados: caminaron hasta Fuerte Tiuna, donde se suponía que estaba Chávez y a grito pelado, exigieron verlo. ¡Queremos a Chávez! Lo dijeron mil, diez mil veces. Después de horas, el grito no se apagaba.

En un punto, Jorge Luis García Carneiro, general leal al presidente, salió a acompañar a la multitud y anunció que estaba en marcha una operación de rescate, un contragolpe que permitiría restituir a Chávez en su posición.

La esperanza asoma la cabeza y de pronto, el clima se transforma otra vez. Hay esperanzas de que en breve, todo volverá a ser como antes, que lo vivido no fue más que una horrenda pesadilla. Eso también era mentira, pero fue bonito pensarlo, sentirlo. El antichavismo antidemocrático no era un adversario pequeño.

De su parte, los golpistas creen que aunque los chavistas estén saliendo a la calle a protestar, ello no entraña mayores riesgos. Piensan que están desmoralizados y que la policía se encargará de restituir el orden público. Además, previendo cualquier situación de descontrol en la capital, el día anterior habían trasladado al derrocado mandatario hacia la base de Turiamo, en el centro del país. La protesta frente al ministerio de la Defensa acabará por disolverse cuando se enteren que ya no está allí, piensan ellos. No podrían estar más equivocados.

Creyéndose en total control de la situación, convocan a la prensa para que cubra la designación de los miembros del gabinete. El acto no alcanza a iniciar, pues una multitud creciente rodea el palacio presidencial y amenaza con irrumpir. En algún momento, los usurpadores caen en cuenta de cuál es su situación real y huyen despavoridos. No les ayuda que el regimiento de la Guardia de Honor, a cargo de la seguridad de Miraflores estuviera del lado de Chávez, que le dijera a la gente que llamaran a todo el que pudieran, porque en breve, tomarían el palacio y, si posible, apresarían a Carmona y al resto.

El dictador y parte de su séquito alcanzaron a escabullirse por una puerta lateral. También allí había traidores que lo alertaron del movimiento de la Guardia de Honor. Después dijeron a CNN que todo estaba bajo control, pero la prensa internacional, convocada por ellos mismos, mostraba una realidad muy diferente: miles de personas se apostaban en las puertas del palacio presidencial y quienes no pudieron salir con la caravana de Carmona, corrían por los pasillos y jardines, aterrorizados de que la masa enardecida vengara la afrenta con su sangre. Aunque nunca lo admitirán, le deben su vida a los militares leales a Chávez y a los dirigentes del chavismo que, poco a poco, empezaron a llegar.

En declaraciones posteriores, varios de los ministros de entonces explicaron que desde el día anterior hasta las primeras horas de la tarde habían estado trazando una estrategia para instalar el gobierno en Maracay, cuando fueron informados que multitudes colmaban Miraflores y Fuerte Tiuna, que militares leales habían comenzado una operación de rescate, que desde Turiamo, Chávez escribió una carta a puño y letra en la que reiteraba que no había renunciado a su cargo. El gobierno estaba en Caracas, no en Maracay.

En un último intento desesperado, militares golpistas ordenan trasladar a Chávez a la base de la isla de La Orchila, alejada de todo centro urbano. Igual que en Turiamo, se le condenó silenciosamente a muerte. Nadie estuvo dispuesto a cumplir la orden.

Desde la mañana, otra protesta, menos numerosa pero igualmente importante, se sucedía en las inmediaciones de Venezolana de Televisión. Ciudadanos comunes demandaban la reconexión del canal de todos los venezolanos. Algunos trabajadores y fiscales del Ministerio Público se apersonaron en el sitio. Tras horas de ardua labor lograron restituir la señal y comenzaron las transmisiones en vivo. Se contrarrestaba el cerco informativo.

Es la madrugada del 14 de abril. Son casi las tres de la mañana del domingo. Después de 47 horas, Chávez aparece nuevamente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, lugar desde el que habitualmente hace sus alocuciones. Lo acompaña atrás, vigilante, el cuadro de Simón Bolívar que los golpistas habían tirado en un sótano, como que si de basura se tratase. Lleva un crucifijo en la mano. Habla de paz y de reconciliación.

La mayoría de la gente está alegre porque volvió ileso, pero también se instala cierta rabia. “Los golpistas no merecen perdón”, se oye en las calles, pero el mandatario parece saber algo, que al calor de la vorágine de los últimos tres días, se escapa al resto: aunque espectacular, esa victoria popular fue táctica y no estratégica. El golpe no estaba conjurado. Tenía razón. En diciembre de ese mismo año, esa misma oposición intentó derrocarlo nuevamente, esta vez paralizando durante casi dos meses la industria petrolera.

La victoria, siempre temporal, llegó en 2004, cuando venció aplastantemente a sus adversarios en un referéndum revocatorio, figura que él mismo sugirió incluir en la Constitución de 1999. Les tomó algún tiempo levantar cabeza, pero como ya es sabido, aún con caras nuevas y otras no tanto, la agenda del sector extremista del antichavismo es esencialmente la misma de entonces: derrocar al gobierno legítimo e instalar uno de facto, plegado a los intereses de una élite, de Washington, para decirlo con todas las letras. Juan Guaidó también es una herencia del golpe de abril.

(LaIguana.TV)